No salão que ainda hoje existe na casa onde meus pais se mudaram, em 1970 (quando eu estava para fazer 3 anos de idade) e viveram nela até morrer, por quatro anos foi um bar, o Bar do Batista, meu pai.

Não havia placa e nem letreiro pintado na parede. Pelo menos não me lembro de que havia um ou outro. Havia uma porta de madeira de duas folhas bem na esquina do salão e uma porta grande, dessas de enrolar, de metal, que pegava uma parede inteira.

Era um local cheio de homens. Principalmente nos finais de tarde e começo de noite. A Vila Santana era um bairro operário e os vizinhos ao sair da Sorocabana (Estrada de Ferro) ou da Estamparia (fábrica de tecidos) paravam no bar do meu pai.

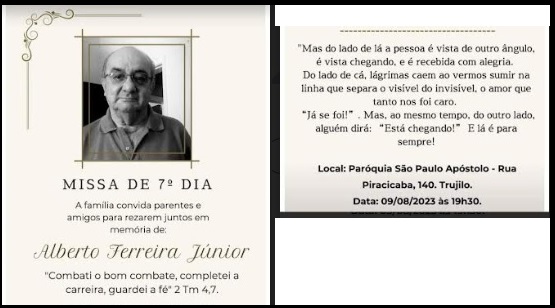

Me lembro de muitos rostos e nomes. Eu estava sempre em algum canto do bar olhando. E nessa semana me veio à mente, com uma imediatez proustiana, minha mãe falando “É o de sempre Bertinho?” ao ler o convite feito pela minha amiga de infância e rede social Adriana Lamarca para a Missa de 7° dia de Alberto Ferreira Júnior, morto no dia 3 de agosto, aos 81 anos de idade.

Bertinho não era como os outros frequentadores do bar do meu pai. Ele pedia o de sempre, que não me lembro o que possa ser, bebia no balcão e ia embora. Ele não ficava para o jogo de bilhar e nem nas rodinhas de homens que se formavam na calçada para fumar, contar vantagens e mexer com as moças que passavam no outro lado da calçada.

Eu nunca mais soube do Bertinho. Me lembro que ele foi dos primeiros na rua Souza Moraes a ter carro, acho que um Corcel branco. Acho que o vi uma ou duas vezes de longe no jogo do São Bento.

Bertinho estava guardado em mim e eu nem sabia disso. Fiquei feliz em saber que viveu bastante, teve filhos e foi amado.