“Chapeuzinho Vermelho” era a história que mais me fascinava quando eu era criança. O Carlinhos apareceu com uma vitrolinha, azul, e tinha uns disquinhos com a narração das histórias. Era o único momento em que a gente, a turma da rua, sossegava.

Não tinha conversa. Ninguém se perguntava ou perguntava à turma do que se tratava a história. Quem ousasse falar, certamente, seria chamado de burro. Levaria uma vaia e ouviria o resumo da história.

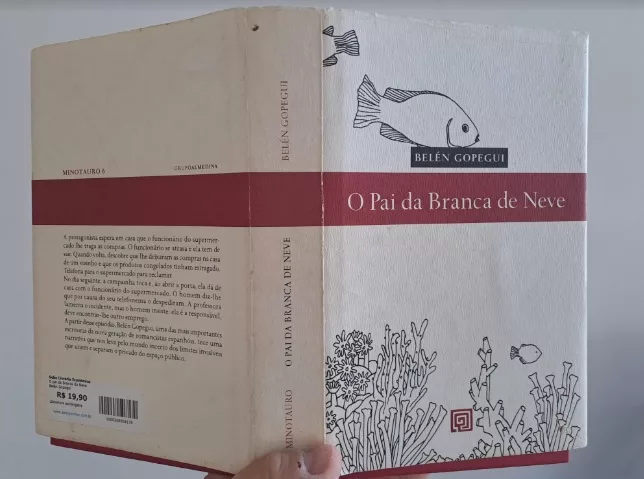

Imagino que o mesmo possa ter se passado com a espanhola Belén Gopegui, escritora, autora de “O Pai de Branca de Neve”, livro publicado em 2011 no Brasil.

No caso dela, a história da jovem e os sete anões: A história começa quando a invejosa madrasta de Branca de Neve consulta seu espelho Mágico e se enfurece ao descobrir que a beleza da jovem princesa é superior a sua. Branca de Neve, para salvar sua vida, é obrigada a fugir e a embrenhar-se na floresta, deixando para trás seus sonhos.

A autora, imagino eu, após ouvir a história centenas de vezes, que é o que acontece com as crianças e as fábulas, se pergunta: Madrasta é a nova esposa do pai quando por algum motivo (morte, separação, abandono) a esposa primeira não está mais presente. Ou seja, a mãe não existe mais, porém, o pai, sim. E cadê o pai da Branca de Neve?

O livro não é um tratado psicológico ou social. Nem pretendeu responder a esta pergunta. É um romance que não explica em momento algum o seu título, a não ser numa pequena passagem logo no início de suas 378 páginas.

A história gira em torno de uma família de classe média na Espanha. O pai é bem remunerado como empregado numa multinacional da área de informática. Sua esposa é professora do ensino médio da escola pública. A filha mais velha faz parte de um coletivo preocupado com o futuro do meio-ambiente que se organiza para “fazer alguma coisa”. O filho do meio é destaque onde atua e vai se casar, ter filho e manter o status que a classe média alcançou. O filho caçula, de 13 anos, quando colocado em cheque com sua realidade expõe quem essa família o moldou.

Na orelha do livro, na contracapa dele, a editora puxa do livro o que é o fio da meada de todo romance. Ou seja, um imigrante equatoriano que trabalha num mercado de bairro entregando compras faz mal seu serviço. A dona das compras reclama no supermercado. O supermercado demite o imigrante. O imigrante vai reclamar com a dona de casa que reclamou dele e a acusa de ser a responsável pela demissão dele.

Essa trama sobre quem é responsável pelo quê no mundo globalizado em que vivemos (como se perguntássemos qual a responsabilidade do pai da Branca de Neve ao se abster de proteger a filha da madrasta) é o romance.

Há citações ao longo da obra inteira de estudos sociológicos aplicados na experiência das personagens. Há, permeando a narrativa, um insistente convide para o leitor pensar nos limites invisíveis entre o público e privado, entre o colonizador e o colonizado, entre o que me diz respeito e o que diz ao outro.

Não é um livro chato. Gostei de ler, mas é feito de uma maneira que impede o leitor, ao menos me impediu, de viver a história narrada transformando o leitor numa espécie de espectador. Na verdade, quando a voz do romance está com Manoela, a mãe, isso muda. Ela traz o leitor para a trama. As outras vozes, não.

Não é um livro que flui, não é um livro que se deseja saber como termina, não é um livro de tirar o fôlego e nem que surpreenda.